Leitlinien für ITIL-Strategien

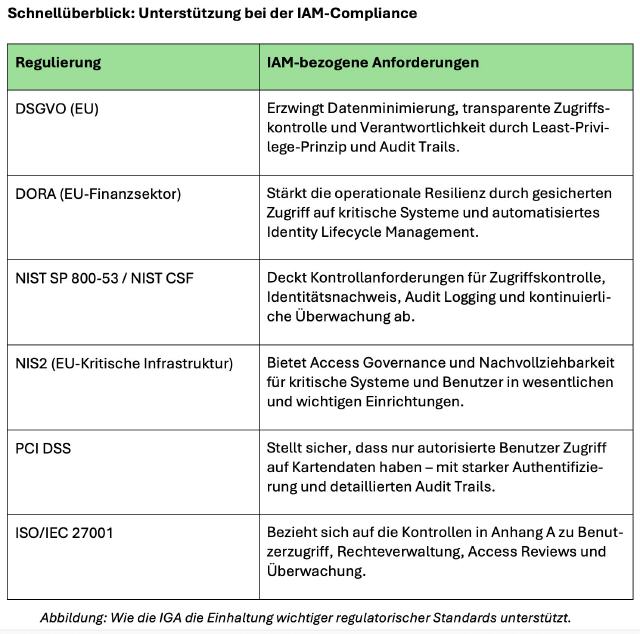

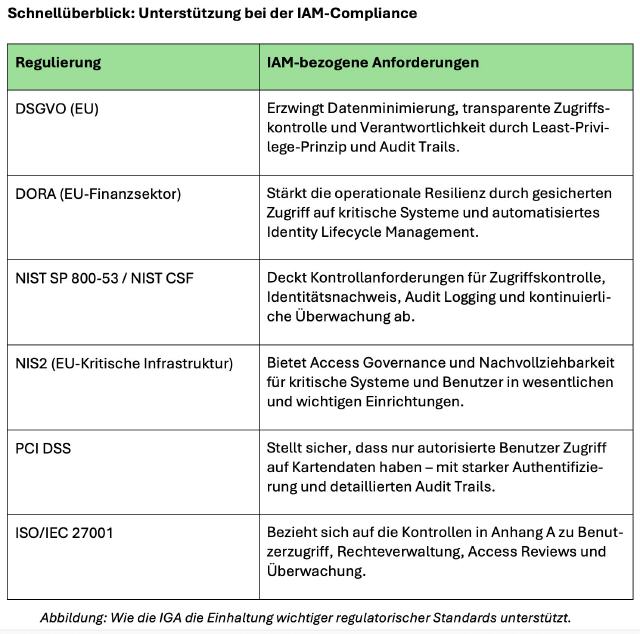

An Compliance-Anforderungen denken: SOX, Basel II oder Risikomanagement lassen sich in einer Prozess-organisierten IT transparenter darstellen und besser steuern

Herausforderungen für die Praxis liegen insbesondere in der Business-Orientierung, Standardisierung der IT-Prozesse sowie im Benchmarking

(16.01.08) - Etwas abseits der öffentlichen Diskussion hat im letzten Jahr das Thema ITIL einen deutlichen Aufschwung erfahren. Nach einer Erhebung von exagon consulting richteten drei von fünf Unternehmen ein großes bis sehr großes Augenmerk auf die Verbesserung ihres IT Service Managements (ITSM).

"Lange Zeit waren die IT-Services ein Stiefkind, weil sie nicht den Glanz innovativer Technologien hatten", urteilt exagon-Geschäftsführer Joachim Fremmer. "Allerdings können Unternehmen dabei vielfach nicht auf etablierte methodische Vorgehensweisen zurückgreifen, weil sie sich erst in letzter Zeit verstärkt diesem Thema widmen", weiß er aus seiner Beratungserfahrung. Fremmer hat deshalb die wesentlichen Leitlinien für ITIL-Strategien definiert:

Der Nucleus ist die Ausrichtung auf den Mehrwert für das Business und kann nicht aus der Service-Strategie selbst abgeleitet werden:

Es gilt, in den ITIL-Konzepten eine sehr enge Verzahnung mit den marktnahen und wettbewerbsrelevanten Business-Prozessen konsequent abzubilden. Diese Ausrichtung ist zwar auch ein Kernelement der neuen Version des Regelwerks, wurde aber in ITIL 3 nicht konsistent vollzogen. Deshalb können sich die Unternehmen nicht allein darauf stützen und müssen das Modell eigenständig nach den individuellen Bedürfnissen fortentwickeln.

Die Nachhaltigkeit der strategischen Ziele durch den Blick auf die Zukunft sicherstellen:

Es gilt heute bereits zu berücksichtigen, was morgen an Anforderungen auf das Unternehmen zukommt. Dafür müssen die Projektverantwortlichen nicht in die Glaskugel schauen, sondern ein Auge auf die fachliche Diskussion zu den zukünftigen Entwicklungen werfen. Hierbei spielt insbesondere die Industrialisierung der IT eine wesentliche Rolle, weil sie zu einer noch stärkeren Fokussierung auf die IT-Prozesse führt.

Auf eine Standardisierung der IT-Prozesse ausrichten:

Nach der Etablierung der Standardsysteme wird es zur Standardisierung der IT-Prozesse kommen, deshalb müssen die ITSM-Strategien so angelegt sein, dass die IT-Prozesse von ihrem zumeist individuellen Charakter befreit werden. Sowohl die dadurch gewonnenen Effizienz- als auch die Kostenersparnispotenziale sind enorm, weil beispielsweise die personellen Ressourcen rationeller eingesetzt, die Fehlerquote verringert und die Verfügbarkeit der IT-Systeme am Arbeitsplatz der Mitarbeiter gesteigert werden können.

So viel Aufwand wie nötig, so schlank wie möglich:

Mit Zugriff auf Referenzmodelle für die IT-Prozesse lässt sich das IT Service Management prinzipiell schlanker und wirtschaftlicher gestalten. Sie können über entsprechende Tools wie etwa den SelfCheck von Exagon abgebildet werden. Für die Transformation gilt es standardisierte Vorgehensweisen zu nutzen, die mittels eines Best Practice-Ansatzes den direktesten Weg zum Ziel wählen.

Eine kontinuierliche Leistungsbewertung der IT-Prozesse konzeptionell einplanen:

Das Benchmarking mit einer Beurteilung des Reifegrades der IT-Prozesse wird immer wichtiger für die erfolgreiche Gestaltung des IT Service Managements, weil es die Optimierungspotenziale und die konkreten Handlungserfordernisse offen legt. Allerdings erfolgt eine solche Bewertung in der Praxis erst relativ selten, was einerseits an einem geringen Angebot entsprechender Tools und andererseits an unzureichend ausgebildeten Qualitätsstrategien liegt.

Durch Beraterunterstützung keine fachlichen Abhängigkeiten entstehen lassen:

Es sind für das ITIL-basierte IT Service Management nicht nur intelligente Lösungskonzepte zu entwickeln, sondern es müssen auch gleichzeitig breite Methodenkompetenzen aufgebaut und in den internen Ressourcen verankert werden. Dieser Transfer nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe ist besonders bei externer Beratungsunterstützung wichtig, da ansonsten keine fachliche Selbständigkeit und Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiter ermöglicht wird.

An die Compliance-Anforderungen denken:

Die in diesem Zusammenhang stehenden Themen wie SOX, Basel II oder das Risikomanagement lassen sich in einer nach Prozessgedanken organisierten IT wesentlich transparenter darstellen und besser steuern. Daraus ist abzuleiten, dass auch seitens der Compliance-Strategien der Unternehmen zwangsläufig wachsende Ansprüche an das IT Service Management gestellt werden.

Zertifizierung der IT-Prozesse vorteilhaft:

Angesichts der heute sehr vernetzten Wirtschaft hat eine Zertifizierung nach Standard ISO 20000 eine erhebliche Bedeutung für die Lieferanten- und Kundenbeziehungen, weil sie wesentliche Qualitätsmerkmale deutlich macht. Dieses Testat erzeugt ein höheres Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und steigert dadurch die Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere wenn die Geschäftsbeziehungen kritische Prozesse wie beispielsweise die hohe Verfügbarkeit von Produkten oder Diensten als Anforderung enthalten.

(exagon: ra)

|

|